Togo

Autokratie, parodie électorale und das Wohlwollen des aid business

Der Kleinstaat in schmaler Nord-Süd-Erstreckung verdankt seine Form und seine Grenzen, wie so viele afrikanische Staaten, kolonialer Willkür und lokalem Widerstand. Nicht wenige seiner Bürger nahmen und nehmen diese Grenzen kaum zur Kenntnis, denn hüben und drüben der Grenze zu Dahomey/Benin, Obervolta/Burkina Faso oder zu Ghana leben Leute mit gleicher Sprache und verwandter Kultur. Das Küstengebiet war zudem bereits früh in den transatlantischen Handel eingebunden. ........

>>>> kurze Geschichte von Togo

BIB allgemein

BIB Geschichte

BIB Politik & Zeitgeschichte

BIB Gesellschaft Bildung Kultur

BIB Wirtschaft & Entwicklung

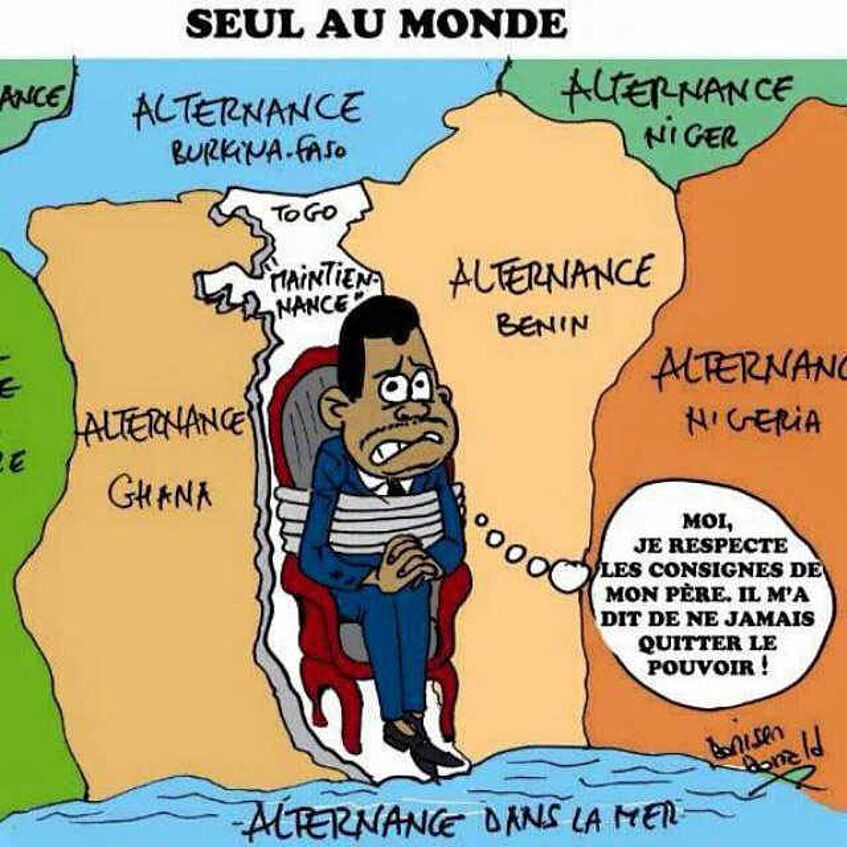

In Togoactualité vom 2.11.2018 findet sich die unten stehendeKarikatur, die Togos Präsidenten Faure Gnassingbe als letzten übrig gebliebenen Despoten darstellt. In allen Nachbarstaaten Togos gab es bereits eine erfolgreiche Transition, doch das Regime in Lomé wehrte sich angesichts des Verfassungsreferendums und der Wahlen im Dezember 2018 mit gewaltsamen Mitteln gegen Kritiker und Opposition. „Décidément, plus rien ne semble stopper le pouvoir de Lomé dans son désir de se maintenir au pouvoir. Le régime togolais est visiblement décidé à s’engager dans une virée mortifère.“ (https://www.togoactualite.com/togo-la-trouille-sempare-du-systeme-faure-rpt-unir/, 3.11.2018)